Novembre 2013

Rencontre avec Jean-Jacques Lebel, artiste majeur, acteur et témoin sans équivalent de mouvements artistiques parmi les plus importants de la seconde moitié 20ème siècle. Son œuvre entretient un rapport original à la mobilité, abordée à la fois comme processus d’apprentissage, de création et de libération.

Comme toujours avec lui, l’œuvre est impossible à séparer des dimensions sociales et politiques qui la relient à son époque. Comment, grâce au déplacement, trouve-t-on les moyens d’échapper aux coercitions sociales et de forger sa propre capacité d’auto-gestion ? Pourquoi la déambulation rend-elle possible le regard ? Quelle marche permet à la pensée et à l’imaginaire de se façonner ? Quels usages peut-on faire de la mobilité ? Que peut-on en attendre ? Comment peut-elle augmenter notre existence, en adoptant nous aussi une démarche artistique ?

Jean-Jacques Lebel compte parmi les artistes contemporains les plus importants de notre époque. Il a été à la fois l’acteur et le témoin de certains des courants artistiques majeurs qui ont marqué la deuxième moitié du 20 ème siècle, comme la Beat generation , le happening ou le surréalisme. Ses amis, avec qui il a échangé ou collaboré se nomment Marcel Duchamp, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Gregory Corso, Michael McClure, William Burroughs, Man Ray, Benjamin Péret, Henri Michaux, Octavio Paz, Edouard Glissant, Guy Debord, Félix Guattari... Avec lui, les listes sont le plus souvent impossibles à arrêter. Artiste de génie, il s’exprime aussi bien comme peintre, poète, voyageur, performeur, activiste, anarchiste, collecteur, commissaire d’exposition, organisateur de festivals…

Nous avons pris rendez-vous avec Jean-Jacques Lebel pour l’écouter nous parler de la déambulation, si intrinsèquement liée à sa pratique artistique, de l’errance chez les artistes de la Beat generation , de la dérive enfin, inventée par ses amis surréalistes et systématisée par Guy Debord. Nous sommes allés le rencontrer afin qu’il nous parle de son rapport à la mobilité, sans définir plus avant ce terme, afin de lui laisser toute liberté de s’en emparer.

L’œuvre de Jean-Jacques Lebel est si foisonnante et importante du point de vue de l’histoire de l’art et de la pensée qu’il nous a semblé important de maintenir dans ce billet certains propos qui pourront sembler, parfois, un peu plus étrangers au sujet de la mobilité, mais nous semblent indispensables à une compréhension en profondeur.

Jean-Jacques Lebel nous a accordé un entretien le 19 juin 2013. En toile de fond, l’exposition que le Mamco de Genève lui consacre, sous le titre Soulèvements II (écho à l’exposition Soulèvements , organisée par le Maison Rouge, en 2009, à Paris), ainsi que la création qu’il a réalisée autour d’un entretien avec Allen Ginsberg et d’une source infinie de documents visuels et sonores sur les artistes de la Beat Generation , présentée dans quatre lieux simultanément, dont le Centre Pompidou Metz. [1]

Guillaume Logé : Vous décrivez vous-même la création intitulée Beat Generation / Allen Ginsberg que vous proposez en ce moment, au Centre Pompidou Metz et dans trois autres lieux, comme : « un collage virtuel en mouvement, un environnement multimédia déambulatoire non pas linéaire mais labyrinthique […] » ,vous parlez d’« offrir aux visiteurs la possibilité de se promener dans et à travers une forêt d’images et de textes ». On retrouve dans vos termes mêmes, et dans une forme d’art que vous avez énormément pratiquée : le collage, cette idée de déplacement. C’est une mobilité poétique : ici, elle semble mentale, sensible… et en même temps, vous appelez le visiteur à se déplacer physiquement. Dans votre exposition, vous n’avez pas figé le collage, vous avez créé la possibilité d’un collage, ou de collages (au pluriel), invitant le visiteur, en quelque sorte, comme lors des happenings que vous organisiez, à apporter lui-même sa contribution à la réalisation de l’œuvre. Vous mettez en place les conditions pour que la déambulation (physique) décidée par le visiteur fasse œuvre. Que pouvez-vous nous dire sur ce croisement de déplacements, sensibles et physiques, à la fois personnels et collectifs… ? L’œuvre, pour vous, est-elle le résultat de ces mobilités ?

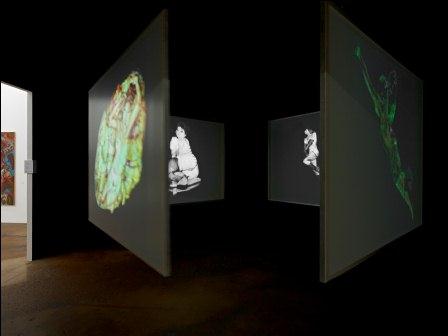

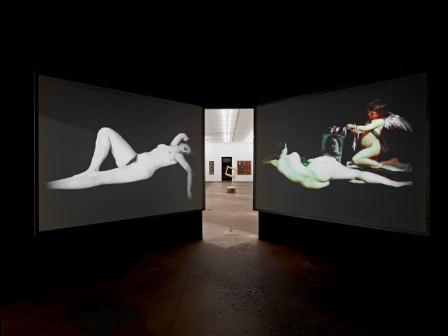

Jean-Jacques Lebel : C’est la réflexion de toute une vie. J’en ai assez d’entendre la citation tronquée de Marcel Duchamp : « C’est le regardeur qui fait la peinture. » On entend répéter ça partout. C’est l’excuse souveraine des gens paresseux, qui foncent dans le vide et qui le signent. Je propose depuis une quarantaine d’année (je me rappelle en avoir souvent parlé avec Duchamp lui-même) : plutôt que de se satisfaire du « tout-cuit culturel » consumériste, de réfléchir à des pratiques qui invitent le regardeur à co-opérer à la mise en œuvre. On n’a pas suffisamment réfléchi à ce en quoi consiste le travail du regard, le travail des regardeurs. Il n’est pas question de continuer à les infantiliser, à les mettre en demeure de consommer du « prêt-à-porter », comme c’est le cas dans les galeries et les musées, où on leur donne tout juste la possibilité binaire d’appuyer sur le bouton « oui » ou le bouton « non » (est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça ne vous plaît pas ?). Ce n’est pas ça la co-opération . C’est beaucoup plus complexe et ça implique un travail et un long effort, une sorte de chiasme. Dans les happenings, on faisait une grande part à l’improvisation, comme dans le Free Jazz. Ils se réalisaient à travers l’action collective. Dans ma rétrospective organisée au MAMCO de Genève, en ce moment, comme ce fut le cas dans mon exposition à la Maison Rouge, a été installé un très grand cube ouvert constitué par quatre écrans transparents. Y sont projetés quatre segments vidéo d’inégales durées. Cela s’appelle Les Avatars de Vénus . Les visiteurs sont incités à sortir d’eux-mêmes, à ne pas se contenter d’être des spectateurs passifs, mais à déambuler à l’intérieur et à l’extérieur du cube. Selon le point de mire adopté, le regard englobe plusieurs écrans, fabriquant ainsi une infinité d’images issues du carambolage des écrans. Le spectateur, en choisissant de se placer ici ou là et de bouger, continue à travailler les images. Il réinvente et ré-agence une œuvre en mouvement perpétuel et se l’approprie. « L’auteur » s’implique ainsi dans ce que Guattari appelait un « agencement collectif d’énonciations », une œuvre ouverte, élaborée collectivement.

Guillaume Logé : Cette œuvre, Les Avatars de Vénus , me semble capitale au regard de l’ensemble de votre travail, en même temps qu’elle permet d’approcher et de comprendre ce lien entre déambulation (et je rajouterais, idéalement, déambulation libre) et possibilité de naissance du regard. Pouvez-vous nous en dire plus sur l’origine de cette œuvre ?

Jean-Jacques Lebel : Les Avatars de Vénus est l’aboutissement d’une très ancienne préoccupation, probablement vieille comme la peinture elle-même, et qui m’a taraudé toute ma vie : étant donné une image, quelle qu’elle soit, quelle est l’image qui venait avant et quelle est l’image qui viendra après ? Dans quel mouvement mental s’inscrit cette image ? Il y a quelques peintres de génie qui arrivent à suggérer ce qu’il y avait avant et ce qu’il y aura après. Je pense, par exemple, à certaines Vénus du Titien ou de Giorgione, ou à certaines compositions de Poussin. Mais il s’agit quand même d’un tableau statique et j’ai toujours désiré « kinétiser » l’image statique, la mettre en marche, en mouvement. Et c’est finalement l’informatique qui m’a permis de réaliser ce projet. J’ai d’abord commencé par collecter pendant une quarantaine d’années, à chacun de mes voyages, dans les kiosques, dans les musées, dans la rue, dans les marchés aux puces, dans les bibliothèques, partout, je ramassais et je plaçais dans des grands cartons des images de ce qui me semblait être de l’ordre de la vénusté ou plutôt, des vénustés. La vénusté, c’est le terme qu’employait mon ami Klossowski, mais qui vient d’Ovide : qu’est-ce qui constitue la vénusté de Vénus ? Quels sont les attributs qui font de Vénus la déesse de l’amour et de la beauté ? Il y a autant d’interprétations qu’il y a d’êtres humains, selon les cultures, les pays, les sexes, les âges… Jamais deux personnes ne se mettront d’accord sur ce qui constitue la vénusté, la beauté, l’amour. Donc j’ai accumulé littéralement des milliers d’images. A un moment donné je les ai organisées sous la forme d’une trentaine de séquences. Par exemple il y a la Vénus préhistorique de Willendorf : autour d’elle, des pierres arrondies brutes qui lui ressemblent, ramassées par des gens comme André Breton ou Roger Caillois, ensuite, des sculptures de Jean Arp, il y a la séquence « Origine du monde », la séquence Bettie Page, etc. Une fois que j’ai organisé ces séquences, j’ai demandé à deux informaticiens, qui ont travaillé pendant 7 ans, de faire en sorte que les images de chaque séquence s’enchaînent en « morphant » continûment les unes dans les autres. On prend deux images, on établit les liens géométriques entre elles et on crée une anamorphose par connective jonction des deux. Cette image-ci devient doucement cette image-là, qui devient la suivante, etc. Vous établissez ainsi un mouvement qui traverse et anime les images. Les sculptures bougent, les tableaux, les dessins bougent. Ce qui est intéressant, me semble-t-il, c’est que j’ai aboli toute espèce de hiérarchie entre le low et le high art , le style, les techniques, les époques. Ce qui m’importait, c’étaient les affinités. Si une Vénus romaine était dans telle position et que je trouvais un dessin de Rodin ou d’Otto Dix dont le personnage empruntait la même posture, j’établissais une correspondance, une continuité, un flux. Tout ça saute dans le temps et l’espace. Ce qui est important c’est la constitution d’une séquence, ce n’est pas la référence temporelle. Et voilà donc Les avatars de Vénus où tout se met à bouger. On peut déambuler à l’intérieur comme à l’extérieur. Vous avez une double entrée : la station immobile, méditative, et vous avez le travail mental du regardeur qui, selon l’angle de vue et le trajet effectué, voit différents écrans, donc capte des carambolages d’images qui n’ont pas été programmés. Voilà ma première expérience d’utilisation de l’informatique comme instrument de réinvention et de dynamisation du mouvement mental. L’art, à mes yeux, doit s’approcher le plus possible du fonctionnement réel de la pensée, donc de l’inconscient qui est tout sauf statique. D’où l’idée de transport non seulement amoureux, mais artistique, musical ou autre. La dictature du numérique universelle voudrait nous immobiliser, nous clouer sur place, il nous faut donc la détourner, la renverser, la saboter. Comme disait Nietzsche : « Il faut avoir du chaos en soi pour accoucher d’une étoile qui danse ». Voilà ma politique.

Guillaume Logé : La déambulation à laquelle vous invitez les spectateurs fait partie de l’œuvre elle-même. Le déplacement du spectateur croise celui de l’œuvre dont les images ne cessent d’apparaître, par groupe, dans des simultanéités jamais identiques. La déambulation s’affirme comme le moyen de créer son regard et de développer sa pensée.

Jean-Jacques Lebel : Cela provient d’un travail sur Nietzsche et de textes contre « les culs-de-plomb ». [2] Il dit que les philosophes doivent marcher, déambuler, bouger pour penser lucidement. C’est pour ça qu’il se promenait autant dans la montagne, autour de Sils-Maria ou du côté de Gênes, par exemple. Les idées lui venaient en marchant dans la montagne, devant les paysages à la Caspar David Friedrich ou sur la côte méditerranéenne. J’ai toujours pris les conseils de Nietzsche au pied de la lettre. Beaucoup pensé également à des gens très différents de Nietzsche, comme Henry Miller, par exemple, qui raconte comment il a écrit ses deux très beaux romans sur Paris [3] , en marchant dans les rues de la Capitale. Il partait le matin, avec un petit carnet de notes, et c’est en déambulant qu’il inventait, cousait ensemble plusieurs événements ; finalement, construisait, chemin faisant, son récit. Cette pratique ne se résume pas à celles de Nietzsche ou Miller, bien entendu, elle appartient à beaucoup d’autres artistes. Je pense que le travail intellectuel de la personne qui nourrit l’ambition de devenir un regardeur doit se faire en marchant ou en dansant. Jean-Jacques Rousseau et Young furent de grands marcheurs. Ça pense lorsque ça bouge. Il y a aussi ceux qui pensent en voiture. Kerouac et Guattari rédigeaient « sur la route » [4] .

Guillaume Logé : Vous avez vous-même beaucoup voyagé, vécu aux Etats-Unis, organisé des actions en France et à l’étranger. Quel rapport entretenez-vous avec cette déambulation dont vous parlez ? Avez-vous partagé la même soif d’un voyage-expérience-poétique ? Est-ce que cela a influencé votre propre pratique, votre manière de créer, d’écrire, de coller, de collecter… ?

Jean-Jacques Lebel : Evidemment. La marche, que ce soit dans la ville, dans la campagne, sur la plage, en montagne, c’est quelque chose d’absolument essentiel. Vers 1953, quand j’étais encore pensionnaire au lycée de Meaux, nous avions un club avec Raymond Hains, François Dufrène, Jean-Philippe Talbot et un ou deux autres. Tous les dimanches, on se réunissait chez François et il fallait qu’on invente quelque chose qui surprendrait les autres, dans Paris, qui serait de l’ordre de la déambulation. Raymond Hains était émerveillé par les grands couteaux suisses dans les vitrines des couteliers, ces couteaux rouges géants de démonstration, dont toutes les lames se dépliaient automatiquement et, d’un coup sec, se refermaient. Il trouvait ça sublime. On traversait Paris à pieds et on s’arrêtait chez différents couteliers. Moi, ma contribution, c’était d’imaginer une exposition d’odeurs. J’emmenais mes camarades, on allait par exemple à Bercy, il y avait des ferrailleurs qui soudaient à l’ozone : l’odeur de l’ozone, magnifique ! Puis on faisait cinq kilomètres et on arrivait rue Vieille du Temple, dans un magasin où se vendait du thé et se torréfiait du café. On pouvait respirer toutes sortes de thés et de cafés, c’était très raffiné. Chacun contribuait à proposer une expérience sensorielle aux quatre autres. C’était très déambulatoire tout ça. Et qui plus est, ça nous faisait explorer Paris dans tous ses recoins et quartiers éloignés.

La déambulation, encore une fois, est ce qui déclenche. Et le collage aléatoire. Le collage aléatoire en mouvement. C’est la notion de voyage, mais qui tend à produire les conditions d’un voyage mental d’une schize. Je suis de la génération qui a expérimenté la mescaline et le LSD, que les ignorants appelaient bêtement des trips , c’est-à-dire des voyages. En 1965, un journaliste français plutôt abruti qui interviewait Ginsberg et Corso a demandé à ce dernier : « Vous prenez de la drogue ? » Réponse de Corso : « Oui, mais seulement du Châteauneuf du Pape ! » L’objectif recherché : « sortir de nos gonds ». Bref, le « dérèglement de tous les sens » rimbaldien comme expérimentation de l’altérité absolue et de la « perte de l’unité du moi » qui, en réalité, n’est qu’une fiction monothéiste. Comment provoquer ces voyages sans ingérer de substances hallucinogènes, grâce à un travail artistique qui incite à la coopération et à l’auto-gestion des regardeurs, au moyen d’un certain nombre de fantasmes imagés que nous leur fournissons, de façon à ce qu’ils en fassent ce qu’ils veulent et qu’ils en fassent œuvre ? Pour en revenir à mon point de départ, « ce sont les regardeurs qui font la peinture », ou le film, ou la musique, ou le voyage, mais cela implique de leur part un réel effort, une réelle contribution intellectuelle et sensorielle. Faute de quoi il ne se passe rien, ils « font du sur-place ».

Other publications