Dire que la vitesse caractérise notre époque est une évidence. Fantasme absolu du XXe siècle, elle reste au XXIe un but à atteindre, tout autant qu’un facteur de développement. Force est de constater pourtant que si elle a permis des déplacements et des modes de vie inimaginables il y a 100 ans encore, ses bienfaits se trouvent remis en question. À l’heure de l’urgence écologique et de la croissance des inégalités, jusqu’à quel point est-elle accessible et profitable à tous ? Yves Crozet répond à cette question, en rappelant notamment que si elle est encore à la base de nos modes de vie, la vitesse a un coût que nous avons peut-être trop longtemps ignoré.

La vitesse des déplacements correspond au rapport entre la distance parcourue et le temps du trajet mis par un individu pour la parcourir.

L’accroissement des vitesses de déplacement est un phénomène nouveau à l’échelle de l’histoire de l’humanité. Il est concomitant de la première révolution industrielle et s’est développé ensuite au point que nous pouvons aujourd’hui, en une heure, franchir plusieurs centaines de kilomètres en train ou en avion. La vitesse a été ainsi associée à l’idée de progrès. Le sens de l’histoire n’est-il pas d’aller toujours plus vite, comme nous le promettent aujourd’hui certains promoteurs de voyages spatiaux, de trains ou d’avions futuristes ? Répondre positivement à cette question ne va pas de soi, car la recherche de vitesse rencontre certaines limites, physiques (résistance de l’air, consommation d’énergie), mais aussi sociales et économiques.

Socialement, la vitesse est aujourd’hui remise en cause sur les routes. Pour réduire les accidents, mais aussi le bruit, la pollution et la congestion, les vitesses limites sont régulièrement abaissées. Pour les grandes distances, la vitesse est devenue l’apanage des transports collectifs, le train ou l’avion. Pourtant, une question surgit : pourquoi l’aviation supersonique n’a-t-elle pas supplanté l’aviation subsonique ? Pour y répondre, il faut relativiser le poids de la vitesse physique, dont les gains n’ont de chance de se diffuser à un grand nombre d’utilisateurs que si se démocratise le pouvoir d’acheter de la mobilité, c’est-à-dire si le nombre de kilomètres que l’on peut payer avec une heure de travail est accessible. Ce rapport est ce que nous appelons la vitesse économique. Or, cette vitesse économique est restée très faible pour le Concorde, de même qu’elle le sera pour les voyages sur Mars ou sur la Lune.

Il est donc nécessaire, avec les philosophes, les sociologues et les économistes, de s’interroger sur les limites de la recherche de vitesse. Car aller plus vite ne conduit pas, comme on pourrait le croire, à réduire les temps de déplacement mais à franchir des distances plus grandes pour saisir de nouvelles opportunités de rencontres ou d’activités. Une plus grande vitesse de déplacement nous permet une gestion du temps plus intensive, mais elle débouche sur une consommation d’espace plus extensive et finalement sur des contraintes plus fortes pour l’organisation des programmes d’activités. C’est le cas par exemple des personnes qui font chaque jour plusieurs dizaines de kilomètres pour aller travailler et doivent rentrer à l’heure pour récupérer les enfants à l’école ou chez la nourrice. Il en va de même avec l’amélioration de la vitesse économique qui est le phénomène majeur des dernières décennies. La vitesse moyenne des avions, des trains ou des automobiles n’a pas beaucoup varié depuis les années 1970. Par contre, la vitesse économique a connu de fortes augmentations. Elles se poursuivent aujourd’hui, au point de rentrer en contradiction avec les objectifs de la transition écologique et énergétique. Devrons-nous à l’avenir dissocier l’idée de progrès de la recherche de vitesse ?

L’histoire nous apprend que les déplacements sur de longues distances sont une réalité très ancienne. Le Carthaginois Annibal et ses éléphants ont attaqué Rome en passant par l’Espagne. Jules César est allé en Gaule mais aussi en Égypte. L’échelle de temps de ces déplacements était très différente d’aujourd’hui, car la vitesse était alors la même que pour les déplacements de proximité. Pour aller à Compostelle depuis Paris, il fallait plusieurs mois. Il n’en va plus de même depuis la révolution industrielle qui est aussi une révolution des transports.

Durant des siècles, les transports terrestres se faisaient au rythme du pas de l’homme ou de l’animal (cheval, bœuf, chien…). Se déplacer prenait du temps, pour les courtes comme pour les longues distances, surtout s’il y avait des obstacles naturels à franchir. Mais un de ces obstacles, l’eau, s’est révélé être un allié précieux. La navigation sur les cours d’eau et les mers a en effet joué un rôle central dans l’histoire des mobilités, que les historiens résument par une formule simple : dans le monde d’avant la révolution industrielle, « la terre éloigne, l’eau rapproche ». C’est ainsi que l’Empire romain s’est construit autour de la Méditerranée et que la plupart des capitales européennes sont apparues au bord d’un fleuve. Et ne dit-on pas que l’Égypte est un don du Nil ? Les fouilles archéologiques nous apprennent que les marchandises circulaient déjà beaucoup il y a deux mille ans du nord au sud de l’Europe.

La question clé était celle de l’énergie disponible. Sur l’eau, il était possible de profiter de la force des vents ou des courants. Dès que celle-ci n’était plus disponible, il ne restait que la force humaine ou animale : les rameurs dans les galères, les chevaux sur les voies romaines ou les chemins de halage. Cette énergie est toutefois limitée, car l’homme est une « machine » à très faible rendement. Pour vivre, un être humain consomme l’équivalent de 5 kWh par jour pour une production nette d’énergie de 0,5 kWh ! Sur les galères de Louis XIV, les galériens ne pouvaient ramer qu’une trentaine de minutes à pleine vitesse. Il fallait ensuite les abreuver et les nourrir. C’est pour cela que les réels progrès industriels réalisés dès le Moyen-Âge n’ont débouché ni sur une véritable révolution industrielle ni sur une hausse générale du niveau de vie. La vie quotidienne des paysans français du « Grand Siècle » n’était pas très différente de celle de leurs aïeux de l’époque carolingienne. La portée de leurs déplacements était limitée aux espaces accessibles à pied. Seuls les plus riches avaient accès à ce luxe qu’était le cheval.

C’est avec l’arrivée de la machine à vapeur et du chemin de fer que tout a changé, ce que Marx a résumé par la formule suivante : « Le moulin à bras vous donnera la société avec le suzerain ; le moulin à vapeur, la société avec le capitaliste industriel 1. » Même s’il est discutable de pousser à ce point le déterminisme technique, il ne fait pas de doute que la machine à vapeur, grâce à la chaleur tirée du bois ou du charbon, a décuplé l’énergie disponible. Les transformations ont pris du temps. Les premières « machines à feu » de la fin du XVIIe siècle mettront près de cent ans avant de déboucher sur le brevet de James Watt (1769) et près de soixante ans encore pour donner naissance à des locomotives performantes, utilisant la chaudière tubulaire du Français Marc Seguin (1828).

Il est nécessaire de rappeler que l’innovation du chemin de fer (roue métallique sur rail métallique, ce qui est contre-intuitif du fait du risque de patinage) apparaît plusieurs dizaines d’années avant les premières locomotives. Ce que l’on appelait alors le « canal sec » était constitué de voies ferrées sur lesquelles des chariots dotés de roues métalliques étaient tirés par des chevaux. La faible résistance de la roue sur le rail offrait un bien meilleur rendement que le halage des chalands sur les canaux. Mais la vitesse de déplacement restait faible. Remplacer les chevaux par des locomotives à vapeur a été la révolution fondamentale, car les importants gains de vitesse ont réduit de façon très significative les temps de parcours. Ainsi, le temps moyen de parcours en train entre les 231 plus grandes villes françaises, pour une distance moyenne d’un peu plus de 410 km, est passé de 31,6 heures en 1860 (soit 13 km/h) à 12 heures en 1900 (34 km/h). Les progrès se sont poursuivis ensuite, puisqu’en 2010 ce temps moyen était tombé à 4,7 heures, soit une vitesse de 87 km/h. La recherche de vitesse est ainsi devenue une constante des sociétés modernes.

La recherche des gains de vitesse a marqué l’histoire des transports. Les trains, les automobiles, les avions ont sans cesse accru leur vitesse maximale. Dès les années 1950, des avions supersoniques ont été expérimentés et transformés plus tard en avions commerciaux. En 1960, aux États-Unis, une automobile équipée d’un moteur d’avion a franchi le mur du son. De 1978 à 2007, la SNCF a régulièrement amélioré son propre record de vitesse sur rail : 370 km/h en 1978 sur la nouvelle ligne Paris-Lyon et 574,8 km/h en avril 2007 sur la nouvelle LGV-Est. Récemment le Linear Chuo Shinkansen, en construction au Japon, a dépassé les 600 km/h et un projet futuriste nous annonce en Californie un véhicule baptisé « Hyperloop » qui dépasserait les 1 000 km/h.

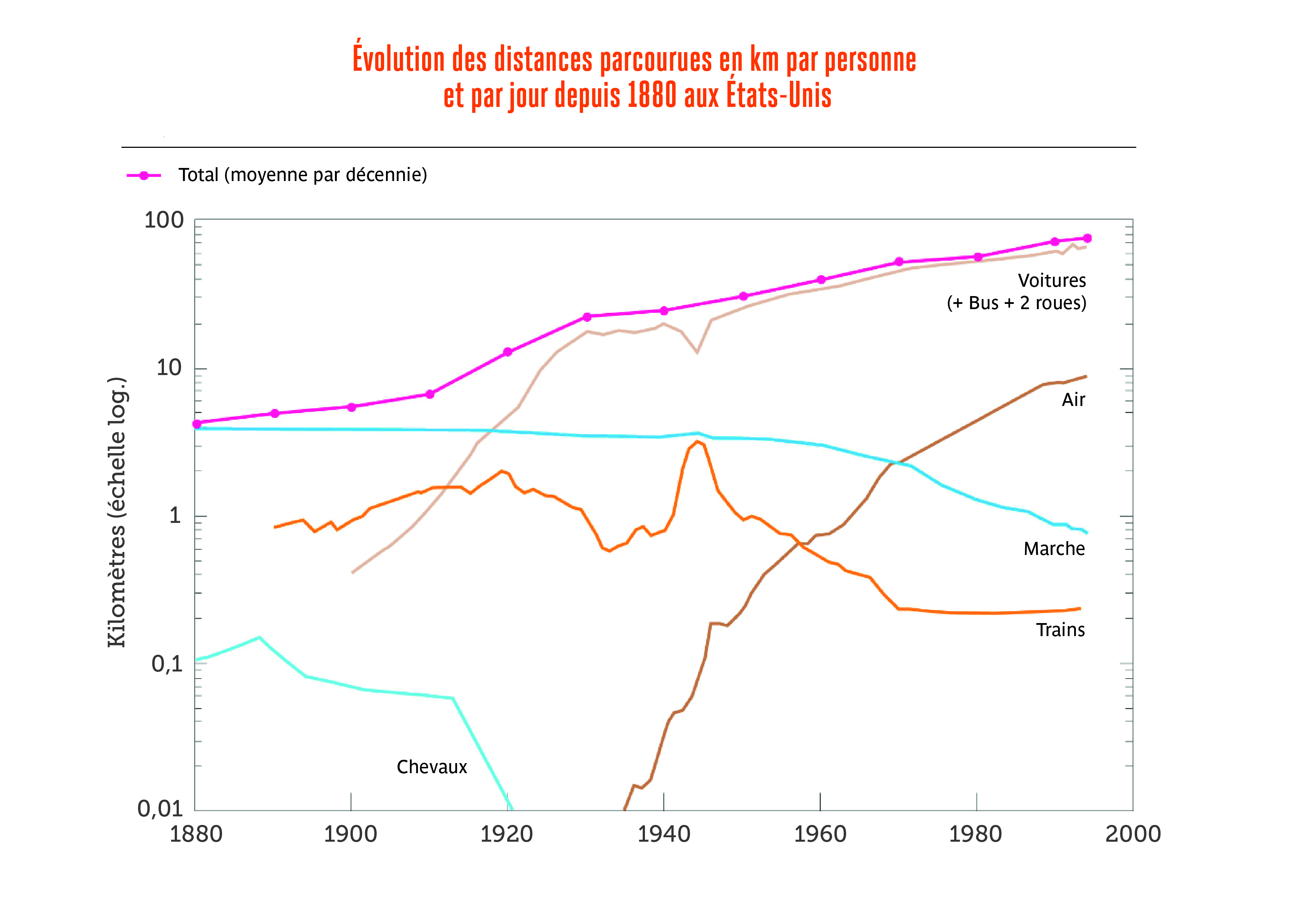

Figure 1. Évolution des distances parcourues par modes de transport

Cette fascination pour la vitesse physique est logique dans un monde où le revenu par habitant a progressé durablement. En France il est aujourd’hui 40 fois supérieur à ce qu’il était avant la révolution industrielle. Mais cette abondance se heurte à la rareté radicale du temps. Même en prenant en compte la hausse de l’espérance de vie, le temps dont nous disposons a progressé beaucoup moins vite que le revenu. Pour reprendre la formule de Staffan Linder (1970) le temps est devenu la ressource la plus rare, comme le rappelle le fait que nous portons tous une montre ou un smartphone que nous consultons plusieurs fois par jour pour connaître l’heure.

La révolution de la vitesse est donc étroitement associée à la révolution industrielle, car ce sont ces gains de temps alliés à la hausse du pouvoir d’achat qui ont permis de déployer dans l’espace-temps un programme d’activité des individus plus varié. Vitesse et pouvoir d’achat sont étroitement associés dans ce qui mérite d’être appelé « révolution de la mobilité ». On peut même dire, en observant la figure ci-dessous, qu’il y a pratiquement une corrélation entre hausse du revenu, hausse des distances et hausse de la vitesse moyenne de déplacement.

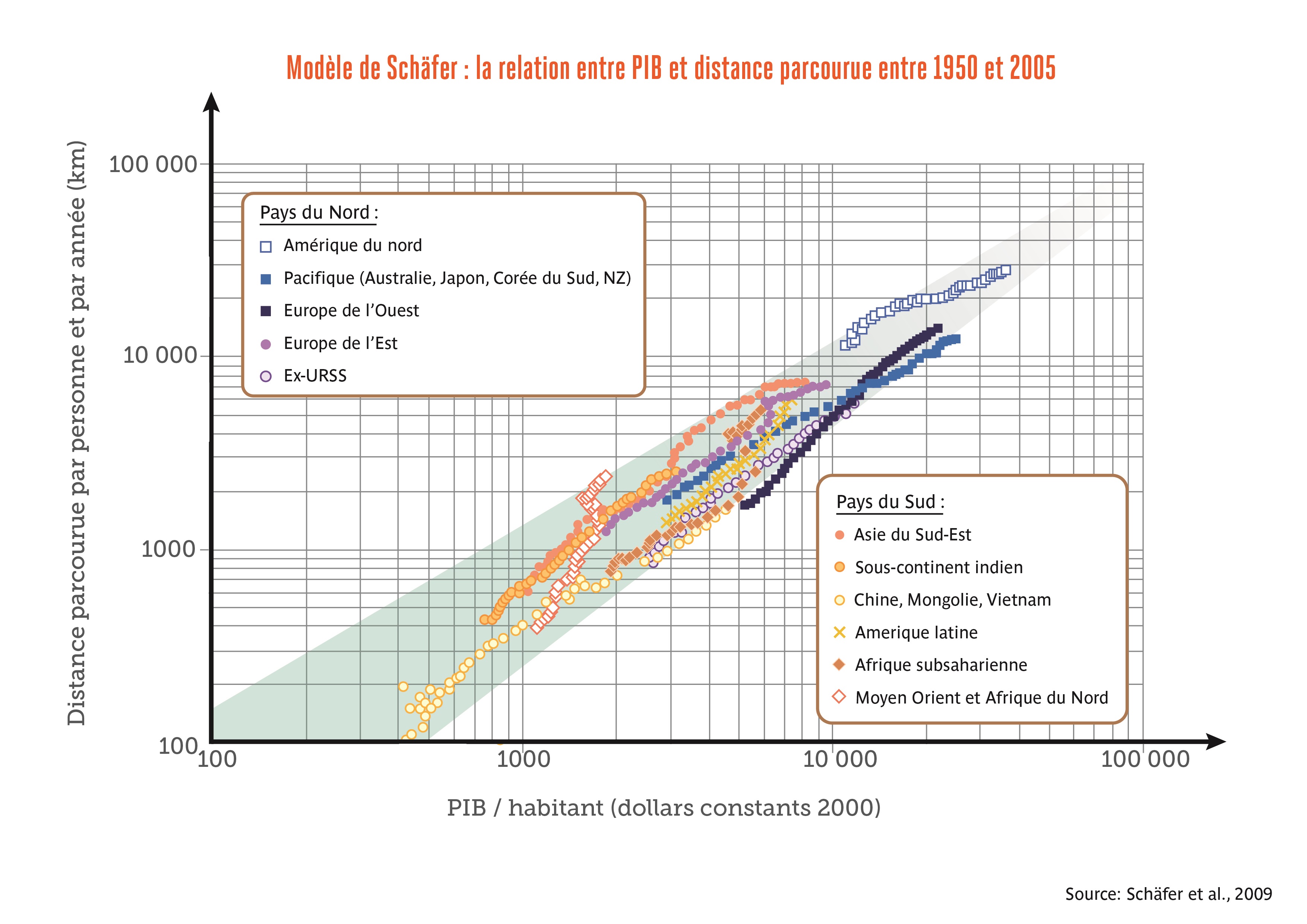

Figure 2. Modèle de Shäfer

La figure 2 relie le PIB réel par tête, en abscisses, à la distance parcourue annuellement par habitant, en ordonnées. Pour chaque pays ou région, la succession de points représente l’évolution, par habitant, du couple PIB-distance de 1950 à 2005. La corrélation entre les deux variables est presque parfaite. Une croissance de 1 % du niveau de vie se traduit par une hausse équivalente des distances parcourues 2. Comme, dans le même temps, le budget temps de transport (BTT), soit le temps consacré chaque jour à se déplacer, est resté stable – environ une heure par jour –, cela signifie que la vitesse de déplacement a progressé comme la distance parcourue. En ira-t-il de même dans les prochaines décennies ? Irons-nous toujours plus vite, toujours plus loin en profitant des gains de vitesse des avions supersoniques, des fusées ou des trains « volant » dans des tubes à 1 000 km/h ? Poser cette question revient à s’interroger sur la technique d’une part et sur la hausse du pouvoir d’achat d’autre part. Mais au lieu de le faire séparément, il faut réunir les deux variables dans un indicateur du « pouvoir d’acheter de la vitesse », que l’on peut appeler la « vitesse économique ».

Le fait que les gains de vitesse et la progression du pouvoir d’achat soient les deux facteurs clés de la mobilité nous invitent à les intégrer dans le même raisonnement. C’est d’ailleurs ce que font depuis plusieurs décennies les économistes avec le concept de coût généralisé. Pour eux, lorsqu’un individu doit choisir entre plusieurs modes de déplacement, il prend en compte les coûts monétaires mais aussi les durées de déplacement en donnant de fait une valeur au temps. En additionnant ces deux éléments du coût, monétaire et temporel, on obtient le coût généralisé. Sur la base de cet outil microéconomique, centré sur les choix individuels, il est possible de construire un indicateur, la vitesse généralisée, dont la vocation est d’éclairer les choix collectifs en soulignant l’importance de la vitesse économique.

Dans son ouvrage intitulé Énergie et équité , Ivan Illich, figure importante de la montée de l’écologie politique, affirmait : « Il est temps de prendre conscience qu’il existe, dans le domaine des transports, des seuils de vitesse à ne pas dépasser ». Pour étayer ce point de vue critique sur la modernité, I. Illich et J.-P. Dupuy 3 ont fait remarquer que si, pour établir le coût généralisé, le temps est converti en argent, l’inverse est aussi possible. Des unités monétaires du coût généralisé, il est possible de déduire un « temps généralisé » qui totalise le temps de transport et le temps de travail nécessaire pour payer le coût monétaire du déplacement. Puis, en rapportant la distance parcourue à ce temps généralisé, la conversion dans une autre unité de compte est possible, la vitesse, mesurée en km/h 4.

Dans l’esprit de ces théoriciens, ce mode de calcul était à même de remettre en question le règne de l’automobile, à qui était alors attribuée une vitesse généralisée moyenne de 6 km/h. Une fois pris en compte l’ensemble des contraintes (achat, entretien, utilisation…), la voiture aurait ainsi une vitesse à peine supérieure à la marche, et bien inférieure au vélo ou au train. Comme nous le verrons plus loin, si l’intuition de Jean-Pierre Dupuy (qui a déjà conscience des limites de son modèle théorique) et d’Ivan Illich est intéressante, les évolutions techniques et économiques leur ont donné partiellement tort : la vitesse généralisée de l’automobile pour un déplacement interurbain est aujourd’hui très supérieure à celle de la bicyclette, même pour une personne percevant le salaire minimum. Mais le principal apport de leur raisonnement est que la vitesse généralisée est une moyenne harmonique au sein de laquelle plus la vitesse physique augmente, moins son impact est grand (Crozet 2017). Même si la vitesse physique devenait infinie, cela ne changerait que marginalement la vitesse généralisée. Aux seuils de vitesse actuelle, notamment avec le développement de l’aviation, seul ne compte plus que le rapport entre le coût au kilomètre et le pouvoir d’achat, ce que l’on appelle la vitesse économique.

La vitesse économique répond à une question simple : combien de kilomètres puis-je faire avec une heure de travail ? Elle est la composante économique de la vitesse généralisée 5. Ainsi, si l’aviation commerciale subsonique se développe rapidement depuis des décennies alors que le Concorde a quitté la scène, c’est parce que la vitesse économique de l’aviation supersonique est très inférieure à celle de l’aviation subsonique. Le Concorde volait à plus de 2 000 km/h, soit 2,5 fois plus vite qu’un avion classique, mais le prix du billet était près de 20 fois plus élevé. En 2001, un aller-retour Paris–New-York en Concorde coûtait près de 12 000 euros pour 12 000 kilomètres, soit 1 euro le kilomètre. Pour un smicard qui gagnait alors environ 6 euros nets de l’heure, le billet coûtait 2 000 heures de travail, soit une vitesse économique de 6 km/h. Même pour une personne ayant un revenu de dix fois le SMIC, la vitesse économique était seulement de 60 km/h, alors qu’avec un avion de ligne classique (billet AR à 600 euros, soit 5 centimes/km), la vitesse économique était de 1 200 km/h pour un revenu de dix fois le SMIC et 120 km/h pour le revenu minimum.

Le même mécanisme a fonctionné dans le cas de l’automobile, qui comme l’aviation subsonique, s’est imposée grâce à la progression de sa vitesse économique. Mais si l’accroissement de la vitesse économique est apprécié des usagers de la voiture ou de l’avion, est-ce une bonne nouvelle pour la collectivité et notamment l’environnement ?

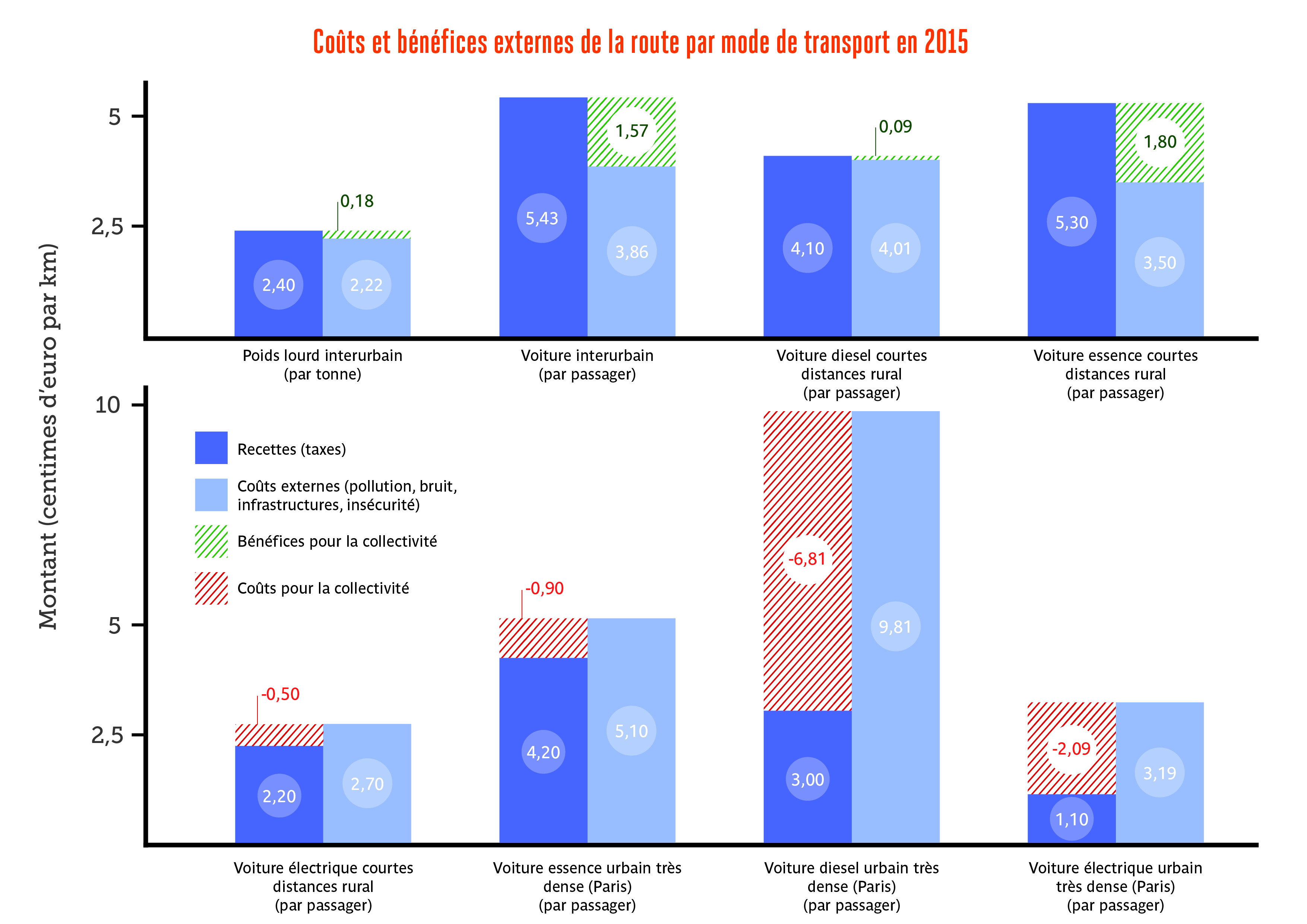

Contrairement à une idée reçue, le pouvoir d’achat d’une heure de travail au salaire minimum, en termes de litres d’essence, a plus que doublé : 3 litres en 1970 et plus de 6 litres en 2017. Comme la consommation unitaire des véhicules a été presque divisée par 2, le coût relatif d’un kilomètre en automobile a été divisé par 4 ! Autre signe de cette baisse du coût relatif de l’automobile, de 2007 à 2017, le poids des achats de carburant routier est passé en France de 3 à 2,3 % du budget des ménages. Évidemment, cette moyenne cache des disparités. Une personne percevant le Smic qui fait 70 km par jour pour aller travailler dépense près de 10 % de son salaire en carburant. Une hausse soudaine des prix de l’essence a donc un réel impact pour les revenus modestes. Avec le mouvement des gilets jaunes, la hausse des prix des carburants a mis en lumière la dépendance à l’automobile (G. Dupuy), un phénomène renforcé par la hausse tendancielle de sa vitesse économique et donc la démocratisation de l’accès à la voiture particulière. Reste que la circulation automobile pose un certain nombre de problèmes, notamment environnementaux, mais également en termes de qualité de vie et d’infrastructure. Pour tenir compte de ce que l’on appelle les coûts externes des transports, il est possible de calculer une vitesse « socio-économique » où le coût du kilomètre parcouru prend en compte le paiement par l’usager, mais aussi tous les coûts indirects supportés par la collectivité (bruit, pollution, insécurité, infrastructures…). Le graphique ci-dessous rapproche ces coûts des recettes prélevées par la collectivité sur la circulation routière, notamment via les taxes sur les carburants. La différence entre les deux montre que pour les trajets interurbains et en zone rurale, les automobiles et les poids lourds couvrent leurs coûts externes marginaux. Mais il n’en va pas de même en zone urbaine où les coûts sont très loin d’être couverts, y compris pour les véhicules électriques car ces derniers ne paient pas de taxe sur les carburants.

Figure 3. Coût et bénéfices externes de la route.

Source : Y. Crozet et M. Koning, 2018,* Les effets externes des transports : définition, évaluation et implications pour les politiques publiques*, Note pour le conseil scientifique de TDIE, 35 pages. www.tdie.eu.

Ces résultats peuvent être intégrés au calcul de la vitesse économique. Ainsi, du point de vue d’un automobiliste qui gagnerait trois fois le Smic (24 euros de l’heure), un parcours en auto-solo dans Paris, dont le coût privé est de 25 centimes du kilomètre, correspond à une vitesse économique de 96 km/h. Avec une heure de travail, il peut acheter un déplacement de 96 km. Ce résultat éclaire la persistance de l’usage de la voiture en zone urbaine. Mais s’il s’agit d’un véhicule diesel, le coût public non couvert par les taxes atteint 6,81 centimes par kilomètre, soit un coût social de 31,81 centimes. En rapportant cela au salaire horaire pour un automobiliste gagnant trois fois le Smic, on obtient une vitesse socio-économique aux alentours de 75,4 km/h (et donc 25,1 km/h pour un smicard) 6. On comprend donc pourquoi la plupart des grandes agglomérations cherchent à réduire, voire à éliminer les véhicules diesel.

Il existe donc en zone urbaine un fossé entre la perception individuelle de la vitesse économique et la mesure collective de la vitesse socio-économique. Nous retrouvons dans ce cas le constat sévère d’Ivan Illich sur l’automobile. Compte tenu des coûts sociaux qu’elle implique, la vitesse socio-économique de la voiture en ville est, du point de vue de la collectivité, beaucoup plus faible que la vitesse économique pour l’utilisateur. Remarquons que même pour une voiture électrique, la vitesse socio-économique en ville dépasse à peine les 10 km/h. De façon générale les politiques publiques sont donc fondées à réduire l’emprise de l’automobile en ville, quelle que soit leur motorisation.

La vitesse socio-économique devient ainsi un précieux indicateur pour les choix collectifs en matière de mobilité (Crozet 2013). Il existe en effet d’autres cas où la vitesse socio-économique est très inférieure à la vitesse économique. Il en va ainsi de certains projets de lignes ferroviaires à grande vitesse (LGV) qui demanderaient beaucoup de subventions publiques pour des trafics faibles. Le coût du billet (environ 10 centimes/km) pourrait alors être 5 fois inférieur au coût social (50 centimes/km). Pour une personne gagnant deux fois le SMIC, la vitesse économique du TGV serait de 160 km/h, mais la vitesse socio-économique serait seulement de 32 km/h. Nous comprenons ainsi pourquoi de tels projets sont soutenus par les élus locaux mais abandonnés ou repoussés dans le cadre de la programmation proposée par le Conseil d’orientation des infrastructures (COI 2018).

La révolution de la vitesse a été si nette en quelques décennies que l’opinion publique a fini par associer l’idée de progrès à l’accroissement des vitesses. Pour beaucoup, la baisse des vitesses maximales sur les routes est considérée comme une régression. Pourtant, cette fascination pour la vitesse, toujours très prégnante dans le monde des ingénieurs et des décideurs publics, a suscité depuis longtemps des critiques radicales. Mais d’une certaine façon, les promoteurs de la vitesse, comme ses contempteurs, ne regardent pas dans la bonne direction.

Lors de l’apparition des chemins de fer, dans Lutezia en 1854, Heinrich Heine présente, depuis Paris, une vision romantique des bienfaits des gains de vitesse : « Même les concepts élémentaires de temps et d’espace se mettent à chanceler. Les trains tuent l’espace, seul le temps nous reste encore. On voyage en quatre heures et demie jusqu’à Orléans, et en autant d’heures jusqu’à Rouen. Qu’est-ce que cela donnera quand les lignes vers la Belgique et l’Allemagne seront achevées et reliées aux trains locaux ? Il me semble que les montagnes et les forêts de tous les pays se rapprochent de Paris. Déjà je respire le parfum des tilleuls allemands, la mer du Nord déferle à ma porte. » Nous retrouvons ici à la fois le vieux rêve de l’ubiquité et la façon dont le discours romantique l’entretient grâce à un raisonnement hyperbolique. Le ferroviaire naissant et ses promesses réelles de gains de vitesse (Rouen est aujourd’hui à moins d’une heure trente de Paris) laissent penser à une abolition totale des distances, c’est-à-dire à une vitesse infinie, ce qui est pour le moins une exagération !

C’est sur ce rêve d’ubiquité que prospèrent aujourd’hui les projets d’avions supersoniques, de voitures volantes ou de trains se déplaçant à une vitesse proche de celle du son. Il suffit qu’un ingénieur brode sur de telles perspectives pour que ses idées soient relayées par la presse comme une réalité évidente pour les décennies futures. Sans aller jusqu’à viser l’abolition des distances, le thème du gain de temps par la vitesse reste au cœur de nombreux projets, tant des ingénieurs que des décideurs publics ou des automobilistes. Les TGV ne pourraient-ils pas, avec la même technologie, rouler à 350 plutôt qu’à 320 km/h ? Les autoroutes ne pourraient-elles pas être élargies pour que soit partout possible une vitesse de 130, et pourquoi pas de 150 km/h ? Combien d’automobilistes rêvent de pouvoir, au moins une fois dans leur vie, rouler à 200 km/h sur les autoroutes allemandes, où il n’y a pas de limitation de vitesse ?

Du point de vue économique, cette passion pour la vitesse est logique. Elle permet de traiter un problème simple de relation asymétrique entre le temps et l’argent. Avec du temps nous pouvons obtenir de l’argent, mais même avec un très haut revenu, nous ne pouvons pas acheter du temps. Les journées ne font que 24 heures et les années 365 jours. Par contre, avec le revenu nous pouvons acheter de la vitesse et donc enrichir notre programme d’activités sous contrainte d’une durée donnée. C’est vrai dans le domaine des transports, mais aussi dans le domaine des télécommunications. Internet nous aide à aller plus vite pour trouver des informations, échanger des documents, effectuer des achats et même trouver un conjoint. Le succès foudroyant des smartphones à l’échelle mondiale est lié bien sûr à la baisse tendancielle de leur prix, mais aussi aux gains de temps qu’ils permettent. Mais comme pour la vitesse de déplacement, il est légitime de s’interroger sur les éventuels effets pervers de cette quête permanente de vitesse.

La dénonciation de la vitesse et de ses impacts sur les modes de vie est ancienne. Dans ses fables, le Grec Esope (620-554) vantait la sagesse du rat des champs qui, pour reprendre une formule rendue célèbre par Cervantès, « laissait du temps au temps ». 600 ans plus tard, le Romain Horace (65-8) ne disait pas autre chose que ce qu’énoncera Lafontaine 1 600 ans plus tard. Son rat des champs fustige la précipitation urbaine et rappelle que, chez lui, « rien ne vient m’interrompre, je mange tout à loisir ».Cette dénonciation de l’accélération a resurgi dès les débuts du développement des chemins de fer. En 1825, dans une lettre à son neveu Nicolovius, J. W. Goethe développait, 30 ans avant lui, les mêmes thèmes que H. Heine, mais dans une perspective diamétralement opposée : « Pour le plus grand malheur de notre époque, qui ne laisse rien mûrir, j’observe qu’on avale dans l’instant le préalable, qu’on gaspille ses journées et que l’on vit toujours au jour le jour sans rien y gagner. […] Ainsi on passe de maison en maison, de ville en ville, d’empire en empire et à la fin d’un coin du monde à un autre, le tout de façon “vélociférique”. »

Avec le néologisme allemand « veloziferisch » qu’il utilisera plusieurs fois dans ses lettres, Goethe, qui a déjà publié les premières versions de Faust, associe la vitesse (le latin velocitas) au Diable (l’allemand Luzifer). Cette référence est souvent citée par les auteurs qui dénoncent l’accélération de la vie moderne. Ainsi, le philosophe et sociologue Hartmut Rosa (2010) développe une approche critique du phénomène universel d’accélération qui serait le propre de la modernité. Il invite à une critique sociale des usages du temps et notamment de l’intensification des programmes d’activités. Notre fringale du « toujours plus, toujours plus vite » ne serait-elle pas une forme d’aliénation, le fruit d’un conditionnement remettant en cause la notion même de libre-arbitre (Sansot 2000) ? Cette approche rejoint les analyses critiques de la société de consommation (Dupuy et Robert, 1976). Dans ce courant de pensée, la question de la rareté du temps a été très tôt prise en compte. Dès 1975, J. P. Dupuy publiait une note critique intitulée « À la recherche du temps gagné 7 ». Sur la base de la notion de vitesse généralisée d’Illich (voir plus haut), il pointait du doigt le risque que la recherche de gains de temps, notamment par la vitesse, se révèle finalement coûteuse en temps de travail. Avec la logique du toujours plus, ne risquons-nous pas de perdre notre vie en la gagnant ? De passer plus de temps à travailler pour acheter et entretenir notre voiture que ce qu’elle nous procure comme gains de temps ?

Le problème avec ce raisonnement est qu’il ne résiste pas à l’analyse. Comme l’ont montré Frédéric Héran ou Vincent Bagard, loin de décroître, la vitesse généralisée de l’automobile n’a cessé de progresser au cours des dernières décennies. Comme indiqué plus haut, les prix relatifs des carburants et de l’automobile ont diminué, tout comme a été réduite la quantité de temps passée au travail. Le sociologue Jean Viard a même montré qu’au cours du XXe siècle, en France, la quantité de temps libre dans une vie est passée de 100 000 à 400 000 heures. Mais cela n’a pas débouché sur la société du temps libre ou des loisirs que nous annonçait il y a plus de cinquante ans Joffre Dumazedier. Malgré la hausse sensible du temps disponible, nous sommes bel et bien soumis à un mouvement d’accélération. Régulièrement, nous avons le sentiment de manquer de temps, de ne pas pouvoir réaliser entièrement ou correctement nos programmes d’activités. Mais cela ne vient pas d’une rareté absolue du temps, qui passerait plus vite comme le dit une formule populaire.

L’origine du problème se situe dans la rareté relative du temps, comme l’a rappelé Gary Becker dans le discours qu’il a prononcé lors de la remise du prix Nobel : « La contrainte la plus fondamentale est le temps limité. Les progrès économiques et médicaux ont considérablement allongé la durée de la vie, mais pas le flux physique du temps lui-même, limité à vingt-quatre heures par jour. Ainsi, alors que la quantité de biens et de service a considérablement augmenté dans les pays riches, le temps total disponible pour les consommer est le même. » Le problème est donc d’abord un problème économique issu de la hausse du pouvoir d’achat et donc que, pour optimiser l’usage de cette ressource rare qu’est le temps, nous devenons des « hyper-mobiles » (Crozet 2016).

L’étude des budgets temps des Français (INSEE) révèle que, pour traiter ce problème, le temps éveillé a augmenté. Nous dormons une heure de moins que nos ancêtres. Le temps libre « gagné » sur le sommeil et le travail, mais aussi celui obtenu par une plus longue durée de la vie, n’a pas été affecté seulement à l’oisiveté, même si l’on pourrait y ranger une partie du temps accru passé devant les écrans. Ce que nous indiquent les programmes d’activités est que le temps disponible est de plus en plus morcelé entre diverses activités. Il existe un phénomène de « zapping » d’une activité à l’autre, et aussi, avec les NTIC, le développement de la multi-activité : regarder la télévision tout en surfant sur internet avec son smartphone. L’augmentation de la vitesse économique ne nous fait pas gagner du temps, elle nous autorise des programmes d’activités plus étoffés.

Comme l’a rappelé John Urry avec le paradigme du « tournant de la mobilité » 8, les sociétés ont été totalement transformées par la démocratisation de l’accès à la vitesse. Avec une vitesse moyenne de 40 km/h, 8 fois plus que la marche à pied, les pratiques de l’espace, mais aussi la gestion du temps sont totalement transformées. Si des activités nouvelles deviennent accessibles pour le même coût de déplacement, pourquoi ne pas pratiquer plus d’activités, fût-ce en réduisant le temps consacré à chacune ? La dilatation de l’espace, autorisée par la vitesse, s’accompagne d’une intensification des programmes d’activités qui provient aussi, et surtout, des gains de pouvoir d’achat. Nous sommes ainsi entrés dans une forme de dépendance à la mobilité qui se traduit par une consommation extensive d’espace associée à une gestion intensive du temps. Mais cette préférence individuelle se traduit par des effets pervers qui compliquent les choix collectifs.

Comprendre le « tournant de la mobilité», c’est prendre conscience du fait que le temps de transport n’est pas, comme le suppose l’analyse économique, un coût que l’on cherche toujours à réduire. Ce raisonnement est vrai en statique : pour un déplacement donné, réduire le BTT est en soi un objectif. Mais en dynamique les choses sont plus compliquées. En termes de programmes d’activités – quotidiens, mais aussi hebdomadaires ou annuels – l’objectif n’est pas de réduire le BTT mais d’améliorer le ratio entre activités et temps de transport. Par conséquent, si une hausse de la vitesse conduit des opportunités nouvelles (travail, loisirs, relations sociales, logement…), un effet rebond va se manifester, et une hausse du BTT peut être acceptée si elle permet d’accéder à de meilleures opportunités. Ainsi, accéder à l’automobile revient à accroître très sensiblement le nombre de lieux accessibles et d’activités réalisables pour un BTT constant et un budget monétaire constant, voire décroissant.

Cette hypothèse d’un BTT constant, et non pas décroissant à cause d’une vitesse moyenne accrue, a été proposée dans les années 1980 par deux chercheurs de la Banque mondiale, Yacov Zahavi et Antti Talvitie. Ils se sont fondés pour cela sur des statistiques recueillies dans un grand nombre de villes, dans des pays développés ou en développement. Ils ont aussi souligné qu’outre le budget temps, la part du budget des ménages consacrée aux déplacements était elle aussi constante, et ce malgré la baisse des coûts relatifs du transport. Cette double constance révèle une forme de réinvestissement des gains de temps et de pouvoir d’achat. Si le coût temporel et/ou monétaire de la mobilité décroît, le résultat sera un accroissement de la mobilité. C’est ce qui a été constaté pour les déplacements quotidiens tant dans les zones urbaines que dans les espaces ruraux. Les distances moyennes franchies chaque jour ne cessent d’augmenter, tout comme augmente la proportion d’actifs qui travaillent dans une autre commune que celle de leur domicile. L’immense majorité de ces déplacements se réalise en automobile, sauf dans la région parisienne.

La même dilatation de l’espace des mobilités a été observée dans le champ du transport aérien international. En France, de 1992 à 2017, le nombre de passagers dans les aéroports français (vols internationaux et Outre-Mer) est passé de 42 à 134 millions. Cette multiplication par trois signifie qu’en 2017, les Français ont effectué en moyenne plus de 11 km par jour en avion 9. La distance moyenne parcourue par habitant atteint donc 51 km par jour, soit + 34% en 25 ans, autant que le produit intérieur brut, conformément à ce que nous apprenais plus haut la figure 2.

La question est donc de savoir jusqu’où peut se poursuivre la dilatation de l’espace des mobilités. Est-il possible que la vitesse économique continue à progresser pour tous les déplacements dans les prochaines décennies ? Cela signifierait pour les individus une course permanente contre le temps, dont les effets pourraient être assimilés à une forme nouvelle d’aliénation. Du point de vue collectif, cela suppose une poursuite de la croissance économique, une baisse relative des prix de l’énergie, soit le contraire des orientations collectives affichées dans le cadre des transitions écologiques et énergétiques.

La fuite en avant vers toujours plus de vitesse se heurte d’abord à des rendements décroissants. Pour gagner deux heures entre Paris et Lyon avec le TGV, il a fallu doubler la vitesse des trains. Mais si nous étions demain capables de doubler encore la vitesse sur cet axe, nous ne gagnerions qu’une heure, et seulement une demi-heure avec une nouvelle multiplication par deux de la vitesse physique. Corollaire de cette baisse des rendements, les coûts sont de plus en plus exorbitants. Comme la plupart des infrastructures de transport sont subventionnées, il faut prendre en compte non seulement le coût privé des mobilités, mais aussi les coûts financiers découlant des nécessaires subventions publiques. Si de nombreux projets de LGV sont aujourd’hui en sommeil, c’est parce qu’ils nécessitent de très importantes subventions publiques qui, appliquées à un trafic potentiel modeste, conduiraient à un coût très élevé pour la collectivité.

La rareté des fonds publics a conduit les politiques publiques à changer progressivement de priorité. Depuis la commission Mobilité 21 (2013), l’heure n’est plus à multiplier les grands projets ferroviaires, routiers ou aéroportuaires. La priorité est donnée aux mobilités de la vie quotidienne, à l’entretien des réseaux existants et à la désaturation des nœuds ferroviaires. Ce changement de cap avait déjà été réalisé plusieurs décennies auparavant dans de nombreuses agglomérations. Alors que dans les années 1950-1970, tout avait été fait pour adapter la ville à l’automobile et pour élargir les voies de circulation, en supprimant par exemple les réseaux de tramway, les années 1980 ont vu naître une volonté de réduire la place de l’automobile car, en zone urbaine, cette dernière n’est pas synonyme de gains de temps en période de congestion. Au contraire, la surface au sol qu’elle consomme, 5 à 10 fois plus qu’un piéton, pose un problème à la collectivité. Pour elle, ce n’est pas le temps mais l’espace qui est la ressource la plus rare. Les automobilistes, qui ont l’œil rivé sur le temps de parcours, ont ainsi eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi certaines rues devenaient piétonnes, pourquoi d’autres étaient rétrécies alors que certaines voies rapides étaient transformées en boulevard urbain avec des feux tricolores. Les choix collectifs ont ainsi clairement opté pour une remise en cause de la vitesse automobile en zone urbaine.

Tout cela n’a pas été jusqu’à une interdiction de la circulation automobile qui, malgré le développement des transports en commun, reste non négligeable dans le cœur des grandes villes, et très majoritaire dans les petites villes. Mais surtout, l’automobile et la vitesse qu’elle autorise sont restées maître du jeu dans les zones périurbaines et rurales. Comme l’espace n’y est pas rare, en tout cas dans un pays comme la France, l’étalement urbain a prospéré, renforçant encore la dépendance à l’automobile et aux carburants fossiles. Face à une telle évolution, comment peut se faire la transition écologique qui va demander une moindre consommation d’espace mais aussi d’énergie, et notamment d’énergie fossile ?

Dans le cadre de la COP 21, l’Union européenne s’est engagée à réduire de façon significative les émissions de CO2, et notamment celles du transport. À l’horizon 2030, les transports, qui représentaient en 2014 60 % des émissions au sein de l’UE, devraient réduire leurs émissions de 30 % par rapport au niveau de 2005. Cet objectif semble très ambitieux au vu des évolutions récentes. Car si les émissions ont baissé entre 2009 et 2011 du fait de la récession économique, elles ont ensuite augmenté avec le retour de la croissance. Ainsi, en 2017, les émissions du transport en France étaient à peine inférieures à celles de 2000. S’il est donc possible d’éviter la croissance des émissions, leur réduction est une tâche beaucoup plus ardue.

De fait, les politiques de l’Union européenne se trouvent confrontées à leurs propres contradictions. Depuis des décennies, dans les pays développés, les politiques de transport ont été fondées sur l’idée qu’il fallait étendre à l’ensemble de la population toutes les formes de mobilité. Dans le même temps, l’UE promeut le développement de la concurrence, facteur clé de réduction des coûts et de progression de la demande. C’est ce qui a été constaté pour le transport aérien. La déréglementation du secteur a conduit à une baisse significative du prix des billets. Pour les déplacements intra-européens, le prix pour le passager est désormais d’environ 5 centimes d’euro du kilomètre, soit deux fois moins qu’un déplacement en train (10 centimes) et cinq fois moins qu’en automobile (environ 25 centimes). Il n’est donc pas surprenant que le nombre de passagers dans les aéroports progresse beaucoup plus vite que le trafic automobile, qui lui-même progresse plus vite que les trafics ferroviaires. En d’autres termes, le report modal vers le ferroviaire n’a pas eu lieu, pour les voyageurs comme pour les marchandises. Il a donc été discrètement abandonné par les politiques européennes qui se tournent maintenant vers le levier technique : réduire les émissions unitaires de CO2 des véhicules (notamment par l’électrification) tout en accroissant leur taux de remplissage.

Le problème est que c’est exactement ce qu’a fait le transport aérien au cours des vingt dernières années. Mais comme cela s’est traduit par une baisse du prix des billets, la vitesse économique a augmenté et les trafics ont fait de même. Les émissions de CO2 du transport aérien, même si elles ont peu progressé, représentent ainsi toujours 10 % des émissions du transport, car les réacteurs continuent à consommer des carburants fossiles.

Pour réduire les émissions unitaires des véhicules, il est donc nécessaire de changer de source d’énergie. C’est la raison pour laquelle il est aujourd’hui question d’électrifier les automobiles et dans une certaine mesure les camions. Pour y arriver, l’Union européenne envisage des normes contraignantes pour les constructeurs automobiles, afin que les nouveaux véhicules vendus émettent de moins en moins de grammes de CO2 par kilomètre. Plusieurs pays, dont la France, envisagent d’interdire la vente d’automobiles à moteur thermique à partir de 2040, afin que le parc automobile soit entièrement électrifié à l’horizon 2050.

Mais quelles sont les chances pour qu’un tel scénario se réalise et, s’il aboutissait, quels seraient ses impacts réels en matière d’émission de CO2 ? Ces deux questions méritent d’être posées. D’une part dans la mesure où les effets d’annonce sur l’électrification des parcs automobiles nous font penser à ceux du début des années 2000 sur le report modal… D’autre part car les moteurs électriques utilisent une électricité qui peut être d’origine fossile et que la production et le recyclage des batteries sont également une source d’émission de CO2. Il est donc fort probable que, dans le secteur des transports, les engagements climatiques auront du mal à être tenus avec le seul recours au levier technique.

Il reste alors le levier économique, consistant à abandonner la fascination pour la vitesse, économique ou physique, pour se concentrer sur la vitesse socio-économique. En comparant les vitesses socio-économiques, il est possible de déterminer la zone de pertinence des différents modes de transport. Ainsi, l’automobile n’est pas optimale en zone urbaine, mais elle reste incontournable en zone rurale. Les transports collectifs doivent être privilégiés en zone urbaine, mais ils sont coûteux et peu pertinents en zone peu dense. De la même manière, le TGV a du sens pour franchir plusieurs centaines de kilomètres sur des axes à fort trafic, mais il n’est pas adapté aux déplacements de courte distance et aux flux de faible intensité.

La vitesse socio-économique éclaire donc certaines évolutions récentes des politiques publiques, en zone urbaine et pour l’abandon de certains grands projets, mais pas de tous. Cet indicateur est encore loin d’être intégré dans l’ensemble des politiques de transport, qui refusent l’idée qu’il faudra remettre en cause la croissance indéfinie des mobilités. Les choses changeront-elles au fur et à mesure que s’imposera le constat d’une contradiction croissante entre nos engagements climatiques d’une part et les encouragements à la mobilité d’autre part ?

Depuis quelques années, les politiques publiques cherchent à définir la zone de pertinence des différents modes de transport : priorité aux transports en commun et aux modes actifs en zone urbaine, automobile pour les moyennes distances, TGV et avion pour les grandes distances. Dans le même temps, des mesures sont prises pour réduire les coûts externes des transports. La baisse de la vitesse maximale autorisée pour les automobiles est clairement un moyen de réduire les coûts d’insécurité, mais aussi, dans les zones denses, les pollutions sonores et atmosphériques. Il en va de même de toutes les réglementations telles que le contrôle technique des véhicules ou les normes d’émission de CO2. Dans le même esprit, la préférence donnée aux transports collectifs ou aux modes actifs en zone urbaine relève de cet objectif de réduction des impacts environnementaux des mobilités. Mais, les politiques publiques ne remettent pas en cause la tendance générale à la hausse de la vitesse économique des différents modes de transport, et donc à la hausse de la mobilité. Face aux engagements que nous avons pris lors de la COP 21 et en prenant en compte d’autres impacts, comme la réduction de la biodiversité ou la diminution des espaces dédiés à l’agriculture, il sera dans doute nécessaire de prendre des mesures beaucoup plus contraignantes, remettant en cause l’idée même de progression tendancielle de la vitesse économique. Cela pourrait prendre la forme d’une forte taxation du kérosène, d’un péage urbain dans les grandes agglomérations ou d’une hausse tendancielle des prix des carburants fossiles… Cette simple énumération suffit à montrer qu’un tel changement de cap est peu probable dans l’immédiat. La vitesse socio-économique demeure largement ignorée. Pour les automobiles comme pour les taxis, les transports collectifs, les TGV ou les avions, l’heure est au low-cost, pas à la baisse de la vitesse économique !

BAGARD V., 2005, Optimisation spatio-temporelle des déplacements touristiques , thèse de doctorat, Université Lyon 2, décembre 2005.

COI, 2018, Mobilités du quotidien, répondre aux urgences et préparer l’avenir , 204 p. www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites /default/files/2018.02.01_rapport_coi.pdf

CROZET Y. & JOLY I., 2006, La « Loi de Zahavi » : quelle pertinence pour comprendre la construction et la dilatation des espaces-temps de la ville ? , collection « Recherches », no 163, Lyon, PUCA-Certu, 89 p.

CROZET Y., 2013, « Mobilité 21 : à la recherche des fondements méthodologiques des nouvelles priorités de la politique des transports », in Transport , no 481, Septembre-Octobre, p. 5-14.

CROZET Y., 2016, Hyper-mobilité et politiques publiques : changer d’époque ? , Paris, Economica, 192 p.

CROZET Y., 2017, « Appraisal methodologies and the limits to speed gains », Transportation Research Procedia 25C , Paris, Elsevier, p. 2 902-2 916.

DUMAZEDIER J., 1962, Vers une civilisation du loisir ? , Paris, PUF.

DUPUY G., 1999, La Dépendance automobile , Paris, Economica, 161 p.

DUPUY J.-P., ROBERT J., 1976, La Trahison de l’opulence , Paris, PUF.

HERAN F., 2009, « À propos de la vitesse généralisée des transports, un concept d’Ivan Illich revisité », Revue d’économie régionale et urbaine , 2009-3, Juillet, Paris, A. Colin, p. 449-470.

ILLICH I., 1973, Énergie et équité , Paris, Le Seuil, 60 p.

LINDER, S.B., 1970, The Harried Leisure Clas s, New York, Columbia University Press, traduit en français par Nathalie Notari-Delapalme (1982) sous le titre La Ressource la plus rare , Paris, Bonnel, Collection « Économie sans rivages », 188p.

ROSA H., 2010 [2005], Accélération, une critique sociale du temps , Paris, La Découverte, 476 p.

SANSOT P., 2000, Du bon usage de la lenteur , Paris, Payot et Rivages, 205 p.

SCHÄFER A., HEYWOOD J., JACOBY H., WAITZ I., 2009, Transportation in a Climate-Constrained World , Cambridge (Ma.), MIT Press, 329 p.

URRY J., 2007, Mobilities , Cambridge (UK)/Malden, Polity Press.

1 K. Marx, Misère de la philosophie , 1847.

2 Les auteurs de ce graphique ont choisi un modèle « log-log », c’est-à-dire que les échelles des abscisses et des ordonnées sont logarithmiques et non arithmétiques. Avec la même distance sur l’axe, on passe de 10 à 100 puis à 1 000, ce qui permet de comparer directement la croissance de chaque variable. Le fait que les points soient plus ou moins alignés sur la première bissectrice montre que les taux de croissance sont similaires.

3 Voir F. Heran, 2009, « À propos de la vitesse généralisée des transports, un concept d’Ivan Illich revisité », Revue d’économie régionale et urbaine , A. Colin, 2009-3, Juillet, p. 449-470.

4 La vitesse généralisée (Vg) se définit donc ainsi : Vg=1/((1/V)+(k/w)) , V étant la vitesse moyenne, k le coût kilométrique et w le salaire horaire.

5 Il ne s’agit plus que de prendre en compte le rapport w/k, c’est-à-dire le salaire horaire par rapport au coût au kilomètre.

6 Pour un individu au Smic, la vitesse économique est de 32 km/h, la vitesse socio-économique est à peine supérieure à 1 km/h.

7 Bulletin interministériel pour la RCB (Rationalisation des choix budgétaires) , no 20, mars 1975.

8 J. Urry (2008). Mobilities , Polity Press, Malden.

9 Si nous prenons comme hypothèse prudente qu’un vol international fait en moyenne 3 000 km et que deux tiers des passagers sont des résidents.

Dire que la vitesse caractérise notre époque est une évidence. Fantasme absolu du XXe siècle, elle reste au XXIe un but à atteindre, tout autant qu’un facteur de développement. Force est de constater pourtant que si elle a permis des déplacements et des modes de vie inimaginables il y a 100 ans encore, ses bienfaits se trouvent remis en question. À l’heure de l’urgence écologique et de la croissance des inégalités, jusqu’à quel point est-elle accessible et profitable à tous ? Yves Crozet répond à cette question, en rappelant notamment que si elle est encore à la base de nos modes de vie, la vitesse a un coût que nous avons peut-être trop longtemps ignoré.

En savoir plus xLe déplacement est un franchissement de l’espace par les personnes, les objets, les capitaux, les idées et autres informations. Soit il est orienté, et se déroule alors entre une origine et une ou plusieurs destinations, soit il s’apparente à une pérégrination sans véritable origine ou destination.

En savoir plus xLes recherches sur la transition s'intéressent aux processus de modification radicale et structurelle, engagés sur le long terme, qui aboutissent à une plus grande durabilité de la production et de la consommation. Ces recherches impliquent différentes approches conceptuelles et de nombreux participants issus d'une grande variété de disciplines.

En savoir plus xPour le Forum Vies Mobiles, la mobilité est entendue comme la façon dont les individus franchissent les distances pour déployer dans le temps et dans l’espace les activités qui composent leurs modes de vie. Ces pratiques de déplacements sont enchâssées dans des systèmes socio-techniques produits par des industries, des techniques de transport et de communication et des discours normatifs. Cela implique des impacts sociaux, environnementaux et spatiaux considérables, ainsi que des expériences de déplacements très diverses.

En savoir plus xLa valeur du temps, en économie des transports, correspond à la disposition de chaque individu à payer pour gagner du temps. Elle permet d’expliquer les choix de modes de transport comme résultant d’arbitrages entre coûts financier et temporel. Elle sert également à orienter et à justifier financièrement les choix d’investissements sur la base des gains de temps permis par une nouvelle infrastructure.

En savoir plus xModes de vie

Politiques

Pour citer cette publication :

Yves Crozet (03 Juin 2019), « Vitesse des déplacements », Préparer la transition mobilitaire. Consulté le 03 Avril 2025, URL: https://forumviesmobiles.org/dictionnaire/12976/vitesse-des-deplacements

Les Dictionnaire du Forum Vies Mobiles sont mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 France.

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues en nous contactant via ce formulaire de contact.